疑难病杂志 205年 10月第4卷第5期 Chin J Diffic and Compl Cas ‚October 205‚Vol.4No.5 ·络病论坛 ·

“ 脉络—血管系统病”新概念及其治疗探讨

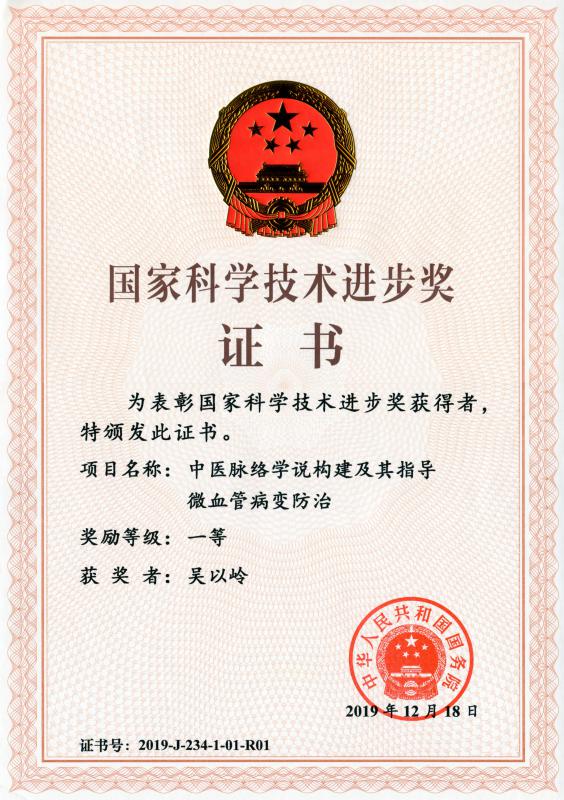

吴以岭

【关键词】 脉络;血管系统病;治疗

【中图分类号】 R 747.2 【文献标识码】 A 【文章编号】

络病学说是中医学术理论体系的重要组成部 分 ‚是研究络病发生发展及诊断治疗规律的应用理 论。络病即络脉病变 ‚是广泛存在于各种难治性疾 病中的病理状态。 由于中医学术发展史上的重经轻 络现象 ‚络病理论未形成系统完整的理论体系。不 少医家也对络脉及络病理论未受重视而大声疾呼 ‚ 如清代名医喻嘉言感叹:“十二经脉 ‚前贤论之详矣 ‚ 而络脉则未之及 ‚亦缺典也。”(《医门法律 ·络脉论》) 清代名医叶天士亦说:“遍阅医药 ‚未尝说及络病”‚ “医不知络脉治法 ‚所谓愈究愈穷矣。”(《临证指南医 案》) 。笔者自20世纪80年代初开始致力络病理论 的整理研究 ‚首先运用络病理论开展血管病变治疗 研究 ‚提出“脉络—血管系统病”新概念 ‚研制出治疗 心脑血管病的通心络胶囊、抗心律失常的参松养心 胶囊、治疗心力衰竭的芪苈强心胶囊 ‚形成络病理论 指导下防治心脑血管病的系列药物并取得显著临床 疗效。本文就“脉络—血管系统病”相关研究及治疗 作一探讨 ‚以期能更好把握其临床运用。

1 “ 脉络—血管系统病”概念

1.1 脉络—血管系统同一性 中医学把遍布全身 的脉看作一个组织器官—奇恒之腑 ‚其形态学特 点中空有腔与腑相似 ‚生理学特点“藏精气而不泻”‚ 保持血液量和质的相对恒定 ‚运动状态为伴随着心 脏搏动而发生舒缩运动 ‚功能特点为运行血液至周 身 ‚所谓“脉者血之府”‚清代医家王清任明确提出 “血管”概念。脉络作为从脉分支而出遍布全身的网 络系统 ‚有大络、系络、缠络、孙络等层次的不同 ‚从

经脉分出 15别络 ‚别络又分为 180系络 ‚系络分为

180缠络 ‚缠络分为 3.4万孙络 ‚以数学方法计算 ‚ 仅孙络就约 165.24亿根。西医学认为 ‚从大血管依

次分出中、小血管、微血管 ‚人体全身约有40亿根

作者单位: 05035 河北医科大学医药研究院/河北以岭医药研

1671—6450(205)05—0285—03

毛细血管 ‚中医所言虽非准确解剖计数 ‚但在百亿级 的层次已经是非常接近的论述 ‚可见脉络作为“脉” 这一组织器官的中下层组织结构与现代医学之中小

血管及微循环基本相同。

1.2 “ 脉络—血管系统病”新概念 依据“脉络—血 管系统”同一性而提出“脉络—血管系统病”新概念 具有重要理论和临床价值。“脉络—血管系统”作为 络脉系统的有机组成部分 ‚其发病也体现了络病发 生发展演变规律 ‚换言之 ‚遍布全身的“脉络—血管 系统病”有着共同的发病机制和病机演变规律 ‚因其 所处部位不同而分别表现为心、脑、周围血管等不同 疾病 ‚中医均称之为络病 ‚这为建立“脉络—血管系 统病”概念奠定了基础。络气郁滞引起的络脉自稳 状态功能异常与血管内皮功能障碍具有内在一致 性 ‚均为“脉络—血管系统病”的始动因素并贯穿病 变全过程 ‚成为运用络病理论研究血管病变的切入 点 ‚由此演变的络脉瘀阻/动脉粥样硬化 ‚络脉绌急/ 血管痉挛 ‚络脉瘀塞/血管堵塞或闭塞 ‚成为“脉络— 血管系统病”发生发展共同的关键病理环节。吸取 中医络病理论整体观念和气血相关的理论特色并结 合现代医学关于血管病变的最新研究进展而提出的 “ 脉络—血管系统病”概念 ‚对于认识血管病变的共 性病机变化及治疗规律具有重要意义 ‚也与近年国 外医学界提出的“大循环病”和“泛动脉”(pan artery)

概念相吻合。

1.2.1 心络病变与冠心病: 冠心病病位在心之络 脉 ‚不仅可由心之络脉瘀阻而引起 ‚亦可因心之络脉 绌急而造成。心气虚乏是形成心络病变的重要因 素 ‚心气虚乏 ‚运血无力 ‚心络瘀阻而致胸痹心痛 ‚即 冠心病心绞痛发作;心气虚乏 ‚温煦无力 ‚心络绌急 亦可引起心痛卒然发作 ‚络脉绌急常在络脉瘀阻的 基础上发生 ‚也可单独为患 ‚络脉绌急又可加重络脉 瘀阻。在此基础上又可引起心络瘀塞导致真心痛发

究院![]()

![]() 作( 急性心肌梗死) ‚虽然介入治疗可使血运重建 ‚但

作( 急性心肌梗死) ‚虽然介入治疗可使血运重建 ‚但 ![]()

· 286 · 疑难病杂志 205年 10月第4卷第5期 Chin J Diffic and Compl Cas ‚October 205‚Vol.4No.5

由于梗死区微血管仍处于瘀塞不通状态 ‚引起络息 成积导致心室重构、心脏扩大、心力衰竭、心律失常 乃至猝死的发生。

1.2.2 络病与心律失常: 根据络病理论研究的“三 维立体网络系统”‚分布在心脏区域的络脉包括心之 气络和心之脉络。心之气络弥散敷布经气的作用涵 盖由窦房结发出的心脏传导系统、参与搏动的植物 神经及部分高级中枢神经功能;心之脉络主要系指 渗灌血液到心肌组织的冠脉循环系统 ‚包括广泛分 布于心肌的中小血管及微循环。心律失常常以气阴 两虚为本 ‚气阴两虚络脉失养则可产生气络络虚不 荣的病理表现 ‚与现代医学心脏的自律性及自主神 经功能失常的改变基本一致。 同时气虚运血无力 ‚ 阴虚血行涩滞则可引起脉络瘀阻而致气络失养 ‚则 与心肌的供血供氧不足有关。综上所述 ‚心律失常 的中医病理机制 ‚以气阴两虚为本 ‚以络虚不荣为基 本病理环节 ‚以络脉瘀阻为其重要影响因素。

1.2.3 络病与慢性心力衰竭: 慢性心力衰竭虽然 病在心脏 ‚心肌收缩无力 ‚但从中医络病学说探讨 ‚ 心气虚乏、运血无力是慢性心力衰竭发生的中医病 机之本 ‚而血运无力、络脉瘀阻则为其病机之中心环 节。络脉瘀阻日久 ‚其末端进行的津血互换障碍 ‚过 多的津液不能回流聚于络外而发为水肿。瘀血痰饮 阻滞日久又可引起脏腑组织肿大变形 ‚导致络息成 积的病理变化 ‚是其发展加重的结果。这与西医学 神经内分泌系统激活为心力衰竭发生的早期表现 ‚ 神经内分泌系统参与的心室重塑是其基本机制的新 概念相吻合。

1.2.4 脑络病变与缺血性脑血管病: 缺血性脑血 管病同样存在着脑络郁滞(或虚气留滞)并进而引起 脑络瘀阻/脑动脉硬化、脑络绌急/脑血管痉挛的病 理变化 ‚在此基础上发生的脑络瘀塞(急性脑梗死) 即意味着脑之脉络供血供气(天之清气即氧气)的阻 断 ‚从而发生各种继发性病理变化:气络(高级神经 中枢组织及其功能)失去血的物质基础而丧失其功 能 ‚表现出语言、思维及运动障碍;由于脉络瘀塞不 通津血互换障碍 ‚组织液(津液)不能回流于脉络形 成水湿之邪 ‚停滞于局部造成水肿及颅内压升高;营 养代谢活动障碍 ‚局部组织代谢废物如兴奋性神经 毒、毒性氧自由基等瘀积成毒对脑组织造成损伤 ‚并 进一步损害局部的脉络及气络之形体导致损伤甚至 坏死 ‚形成不可逆性的病理损害。

1.3 “ 脉络—血管系统病”的学术意义

观念 ‚对探讨血管病变发生发展的共性规律与共性 病理环节具有重要意义。

1.3.2 “ 气”作为中医络病理论的重要组成部分 ‚可 能涵盖了西医学之神经内分泌免疫网络调节功能 ‚ 气血相关的络病理论特色有利于从更广阔视角考虑 “ 脉络—血管系统”的生理功能及病理演变规律。 1.3.3 “ 脉络—血管系统病”体现了络病发生发展 的演变规律 ‚这一新概念提出有利于把古今络病理 论治法方药应用于血管病变 ‚极大地开拓了血管病 变治疗思路与组方配伍遣药的选择范围。

1.3.4 通络方药具有多成分、多途径、多环节的治 疗优势 ‚能针对多个病理环节同时进行干预 ‚有效切 断“脉络—血管系统病”级联反应的病理链 ‚近年西 医学近年提出 Polypill(联合疗法)这一最新治疗概 念相吻合 ‚也为运用通络方药防治血管病变研究提 供了新的思路。

2 “ 脉络—血管系统病”的治疗

2.1 “ 脉络—血管系统病”治疗代表方—通心络 胶囊 通心络胶囊是依据络病学说将不同类别通络 药物有机组合研制而成的中药复方制剂 ‚全方集中 应用络虚通补药、虫类化瘀通络药、虫类搜风通络药 和辛味通络药组方 ‚具有益气活血 ‚搜风通络的作 用。全国著名专家相继开展的 30余项通心络胶囊 实验与临床研究表明 ‚通心络胶囊不仅针对络病的 重要参与因素—血液病变具有降脂抗凝、抑制血栓 形成、改善血液凝聚状态的作用 ‚更重要是有效作用 于血管能够显著改善血管内皮功能、稳定粥样硬化 斑块、抑制内膜增殖、缓解血管痉挛 ‚显著保护心脑 梗死缺血再灌注晚期微血管完整性 ‚对血管与血液 的双重作用使其能阻断心脑血管病发生发展的恶性 病理链 ‚更有效治疗与预防心脑血管病。 临床广泛 应用于各种类型的冠心病心绞痛、急性心肌梗死再 灌注微血管损伤、脑梗死、短暂性脑缺血发作、急性 脑梗死再灌注微血管完整性及脑组织保护、血管性 痴呆、闭塞性动脉硬化、雷诺综合征、糖尿病微血管 并发症等血管疾病的治疗。

2.2 运用络病学说治疗心律失常的参松养心胶囊 参松养心胶囊是近年应用络病理论防治心血管疾 病研究的又一重大学术进展。针对心律失常以气阴 两虚为本 ‚以络虚不荣为基本病理环节 ‚络脉瘀阻为 重要因素的病机特点 ‚参松养心胶囊以益气养阴代 表方生脉散为基础方 ‚合用补络中气血及活血通络 的药物为主组方。实验研究表明参松养心胶囊对氯

1.3.1 ![]() “脉络—血管系统病”概念体现了中医整体

“脉络—血管系统病”概念体现了中医整体 ![]() 化钙、乌头碱、哇巴因所致心律失常均有显著防治作

化钙、乌头碱、哇巴因所致心律失常均有显著防治作 ![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 疑难病杂志 205年 10月第4卷第5期 Chin J Diffic and Compl Cas ‚October 205‚Vol.4No.5 · 287 ·

疑难病杂志 205年 10月第4卷第5期 Chin J Diffic and Compl Cas ‚October 205‚Vol.4No.5 · 287 ·

用。临床研究表明参松养心胶囊能明显减少室性早 搏 ‚显著改善心悸不安、气短乏力、失眠多梦等临床

症状。

2.3 运用络病学说治疗慢性心力衰竭的芪苈强心 胶囊 芪苈强心胶囊全方以益气温阳药以治其病 本 ‚辅以活血通络药 ‚使气旺血行络通 ‚阻断血瘀络 阻的病理中心环节 ‚兼用利水消肿药以治其标。结 合该药药理研究 ‚芪苈强心胶囊既能改善血流动力 学 ‚缓解心衰症状 ‚具有传统强心、利尿、扩血管作 用 ‚又能明显抑制肾素—血管紧张素—醛固酮系统 ‚ 减少心室重塑 ‚从而改善心衰的生物学基础。既体

现出西医联合用药的治疗特点 ‚又能显示出中药复 方多环节、多途径、多方位的治疗优势。临床研究表 明芪苈强心胶囊对慢性心衰具有显著疗效 ‚能显著 改善患者 Lee 氏心力衰竭计分法和心慌气短、不能 平卧、尿少水肿等症状。

总之 ‚系统构建络病学说理论体系是中医学术 发展的历史需求 ‚“脉络—血管系统病”概念提出以 及系列防治方药的研制成功开辟了血管病变防治的 新研究领域 ‚络病学说指导血管病变防治取得的重 大进展证明了其重要科学价值。

(收稿日期:205—07—18)

·罕少见病例 ·

嗅神经母细胞瘤合并横纹肌肉瘤1例

汤之明

【关键词】 嗅神经母细胞瘤;横纹肌肉瘤;病例报告

【中图分类号】 R 738.7;R 739.4 【文献标识码】 B 【文章编号】 1671—6450(205)05—0287—01

患者 ‚女性 ‚18岁。 因发现周身皮下肿物 1年 ‚伴心悸、 气促1周入院。患者1年前因患“鼻息肉”住院行手术摘除 ‚ 病理切片检查确诊为嗅神经母细胞瘤。术后行局部放疗 2 疗程 ‚经 CT 复查无异常后出院。 出院后 3个月出现周身无

痛性肿物 ‚并进行性增大。1周前无明显诱因下出现心悸、活

动后气促 ‚难平卧 ‚刺激性干咳而再入院。查体:T 36.8℃‚P 10次/min ‚R 20次/min ‚BP 106/60 mmHg (1 mmHg = 0.13

kPa) 。头顶、胸大肌外缘、四肢、腹股沟及大阴唇等处皮下可 见多个肿物 ‚类圆形 ‚直径 2~8 cm 不等 ‚边界清楚 ‚质韧 ‚无 触痛。唇发绀 ‚双下肺叩音浊 ‚双上中肺呼吸音粗 ‚心界卧位 时向两侧扩大 ‚坐位时呈烧瓶样扩大 ‚心音遥远 ‚心率10次/ min ‚律不整。肝右肋下 4 cm ‚质中等 ‚肝颈返流征阳性。双 下肢明显压陷性浮肿。心脏 X 线及 B 超提示大量心包积液 ‚ 双侧中等量胸腔积液;ECG 示快速型房颤;心包穿刺抽得洗 肉水样液体260ml ‚病理检查发现恶性肿瘤细胞(横纹肌肉 瘤);头皮下及左侧大腿取肿物活检提示为腺胞型横纹肌肉 瘤。入院诊断为:(1)腺胞型横纹肌肉瘤并心包转移 ‚心房纤 颤;(2)嗅神经母细胞瘤术后。入院后经多次心包穿刺减压 ‚ 卡铂、糖皮质激素、白介素-2化疗 ‚对症支持治疗等 ‚症状进 行性加重 ‚住院第28天因呼吸循环衰竭死亡。

讨 论 嗅神经母细胞瘤( olfactory neuroblastoma)亦称成 嗅神经细胞瘤 ‚自 1926年 Berget 首次报告以来 ‚国外仅有 20 余例报道 ‚国 内文献 1964年始有报道 ‚至 191 年仅有 15

例[1] ‚近年来陆续有少数临床报道[2‚3] 。嗅神经母细胞瘤占 鼻腔恶性肿瘤的 3% ‚男多于女 ‚多见于 10~40岁。临床以 鼻塞、鼻出血、头痛为常见症状 ‚鼻腔检查常见息肉样肿物。 确诊依靠活检尤其是电镜检查[4] ‚治疗以手术为主 ‚辅以放 疗。5年生存率约为 3%。

横纹肌肉瘤为较常见软组织恶性肿瘤 ‚多见于 50~60 岁 ‚儿童占20% ‚病理分型有:多形型、腺胞型、胚胎型、葡萄 型。临床首见症状多为无痛性肿块。本病恶性程度高 ‚有病 程短、转移早的特点 ‚预后差。转移途径有血行、局部浸润 ‚ 罕见淋巴转移[5] ‚心包转移尚未见报道。本例 18岁女性在 不到2年时间内先后确诊为2种恶性肿瘤 ‚并有横纹肌肉瘤 心包转移 ‚实属罕见。2种恶性肿瘤在同一患者体内出现的 原因不明 ‚可能与患者体内基因突变有关。本例临床提示: (1)任何年龄段鼻息肉术后均应常规送病检 ‚必要时送电镜 检查 ‚以免误诊;(2)临床如遇多发性皮下肿物 ‚应尽早于不 同部位取材活检 ‚以尽早确诊。

参考文献

1 崔书祥 ‚曾逖闻 ‚陈国雄 ∙嗅神经母细胞瘤 ∙ 中华肿瘤杂志 ‚191‚ 13(4):316.

2 郭朝先 ‚陈辉 ‚曾佳 ∙ 嗅神经母细胞瘤 7例临床分析.四川医学 ‚ 203‚24(9):90.

3 王保华 ‚明华.嗅神经母细胞瘤 16例临床分析.山东大学基础医 学院学报 ‚203‚17(5):271-272.

4 柯国欣 ∙嗅神经母细胞瘤.国外医学耳鼻喉科分册 ‚1985‚9:4.

5 华积德 ‚主编 ∙肿瘤外科学 ∙北京:人民军医出版社 ‚195.1 681.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() 作者单位:526020 广东肇庆 ‚肇庆医学高等专科学校附属医院

作者单位:526020 广东肇庆 ‚肇庆医学高等专科学校附属医院

![]()

![]()

![]()

![]() (收稿日期:205—06—09)

(收稿日期:205—06—09)

![]()