从络病学说论治糖尿病肾病及相关研究

吴以岭 1 魏 聪 1 贾振华 1 冯书文 2 高怀林 1 袁国强 1 朱昭明 2

1. 河北以岭医药研究院 ( 河北 石家庄 050035) 2. 河北医科大学附属以岭医院 ( 河北 石家庄 050091)

【 摘 要】 依据络病学说探讨糖尿病肾病中医病机,指出气阴两虚是糖尿病肾病的发病基础,络脉瘀阻、 津凝痰聚是其主要病理环节,络息成积为主要病理改变。依![]() 益气养阴、祛瘀化痰、通络消积”法制定的 通肾络胶囊组方,对糖尿病肾病大鼠肾脏功能有明显保护作用,对细胞外基质成分及调控机制有明显的影 响。理论及实验研究初步阐明,络息成积的病理改变与糖尿病肾病肾脏细胞外基质成分及其调控机制具有 内在相关性,佐证了络病学说的科学价值。

益气养阴、祛瘀化痰、通络消积”法制定的 通肾络胶囊组方,对糖尿病肾病大鼠肾脏功能有明显保护作用,对细胞外基质成分及调控机制有明显的影 响。理论及实验研究初步阐明,络息成积的病理改变与糖尿病肾病肾脏细胞外基质成分及其调控机制具有 内在相关性,佐证了络病学说的科学价值。

【 关键词】 糖尿病肾病;络病学说;通肾络胶囊

【 中图分类号】 R587.2 【 文献标识码】 A 【 文章编号】 1008- 861X( 2007)05- 0005- 04

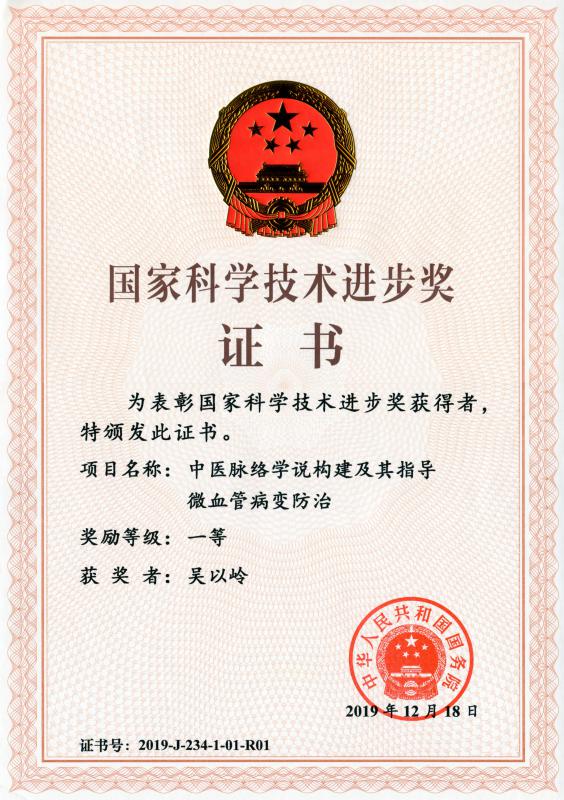

吴以岭,河北医科大学教授、博士生导师,国家人事部博士后科研工作站导师,享受国 务院政府特殊津贴专家。现任河北省中西医结合医药研究院院长,全国政协委员、教科文卫 体委员会委员、河北省政协常委,国 ![]() 973”项目首席科学家,中华中医药学会科技创新首 席专家,中华中医药学会常务理事、中国中西医结合学会常务理事、中华中医药学会糖尿病 分会副主任委员、中华中医药学会络病分会主任委员,河北省中医药学会副会长。

973”项目首席科学家,中华中医药学会科技创新首 席专家,中华中医药学会常务理事、中国中西医结合学会常务理事、中华中医药学会糖尿病 分会副主任委员、中华中医药学会络病分会主任委员,河北省中医药学会副会长。

1982 年南京中医药大学首届硕士研究生毕业,25 年来致力于络病理论及其应用研究, 深入探讨络病理论构建及其学科价值,初步建![]() 络病证治”法,首次形成系统络病理论,为 络病学学科建立奠定了理论基础。遵循中医药学科发展规律,理论— 临床—新药紧密结合, 应用络病理论探讨心脑血管疾病、糖尿病、肌萎缩等难治性疾病的发病机制,制定针对性治 法和处方,显著提高临床疗效并促进自主知识产权创新药物研发。先后主持国

络病证治”法,首次形成系统络病理论,为 络病学学科建立奠定了理论基础。遵循中医药学科发展规律,理论— 临床—新药紧密结合, 应用络病理论探讨心脑血管疾病、糖尿病、肌萎缩等难治性疾病的发病机制,制定针对性治 法和处方,显著提高临床疗效并促进自主知识产权创新药物研发。先后主持国![]() 973”课 题、国

973”课 题、国 ![]() 十五”攻关课题、国

十五”攻关课题、国 ![]() 863”课题、国际科技合作计划、国家计委重大专项、国家新 药基金资助项目等国家级课题 10 余项,主持省部级课题 20 余项。 曾获国家科技进步二等 奖 2 项,省长特别奖 1 项,省部级科技进步奖 10 余项。作为主编及副主编出版著作 11 部, 发表论文 60 余篇,其代表著作《 络病学》获中华中医药学会学术著作一等奖。

863”课题、国际科技合作计划、国家计委重大专项、国家新 药基金资助项目等国家级课题 10 余项,主持省部级课题 20 余项。 曾获国家科技进步二等 奖 2 项,省长特别奖 1 项,省部级科技进步奖 10 余项。作为主编及副主编出版著作 11 部, 发表论文 60 余篇,其代表著作《 络病学》获中华中医药学会学术著作一等奖。

中 医 古 籍 中 并 无 关 于 糖 尿 病 肾 病( diabetic nephropathy,DN)独立病名记载,多在消渴病中依据 其病机及症状![]() 肾消”“、下消”“、水肿”“、尿浊”等 论述。 由于中医学发展史上重经轻络,络脉庞大繁 杂以及历史条件限制,使得络脉与络病未受到重 视,亦未形成系统的理论,故两千多年中医文献缺 乏从络脉及络病角度详细阐述 DN 病机与治疗的论 述。正如清·喻嘉言在《 医门法律·络脉论》中

肾消”“、下消”“、水肿”“、尿浊”等 论述。 由于中医学发展史上重经轻络,络脉庞大繁 杂以及历史条件限制,使得络脉与络病未受到重 视,亦未形成系统的理论,故两千多年中医文献缺 乏从络脉及络病角度详细阐述 DN 病机与治疗的论 述。正如清·喻嘉言在《 医门法律·络脉论》中![]() 十

十

[ 基金项目] 国家重点基础研究发展计划(“ 973”计划)基金 资助项目( 2005CB523301) ;河北省科学技术研究与发展计划 资助项目( 06276101D)

[ 作者简介] 吴以岭( 1949- ) ,男,河北故城人,硕士,主任医 师、教授,主要从事络病理论及其应用研究。

二经前贤论之详矣,而络脉则未之及,亦缺典也”; 叶天士亦发![]() 遍阅医药,未尝说及络病”“,医不知 络脉治法,所谓愈究愈穷矣”之感慨。我们通过对 DN 病机、治疗的探讨及相关实验研究的深入,在发 挥中医理论特色的同时吸取西医学关于该病的最 新研究进展,从而提高 DN 的临床疗效。

遍阅医药,未尝说及络病”“,医不知 络脉治法,所谓愈究愈穷矣”之感慨。我们通过对 DN 病机、治疗的探讨及相关实验研究的深入,在发 挥中医理论特色的同时吸取西医学关于该病的最 新研究进展,从而提高 DN 的临床疗效。

1 从络病学说论治糖尿病肾病的理论探讨

络病学说是中医理论体系的独特组成部分,是 研究络病发病特点、病理变化、临床表现、辨证论 治、治疗原则及治法方药的应用理论。络病的内涵 包括疾病发展过程中不同致病因素伤及络脉导致 的络脉功能障碍及结构损伤的自身病变,外延包括

![]()

络脉病变的致病因素及络脉病变引起的继发性脏 腑组织病理改变[ 1]。

依据络病学说研究的理论框架![]() 三维立体 网络系统”[2],络脉是从经脉支横别出,广泛分布于 脏腑组织间的网络系统,是维持生命活动和保持人 体内环境稳定的网络结构。循行于体表的络脉为阳 络,循行体内布散于脏腑区域的络脉为阴络,又称

三维立体 网络系统”[2],络脉是从经脉支横别出,广泛分布于 脏腑组织间的网络系统,是维持生命活动和保持人 体内环境稳定的网络结构。循行于体表的络脉为阳 络,循行体内布散于脏腑区域的络脉为阴络,又称

“ 脏腑隶下之络![]() 《 临证指南医案·便血》) 。阴络随 其分布脏腑区域而成为该脏腑组织结构的有机组 成部分。肾脏病变往往表现为肾络的结构与功能失 常。DN 是糖尿病日久不愈导致的慢性并发症,属肾 络病变。

《 临证指南医案·便血》) 。阴络随 其分布脏腑区域而成为该脏腑组织结构的有机组 成部分。肾脏病变往往表现为肾络的结构与功能失 常。DN 是糖尿病日久不愈导致的慢性并发症,属肾 络病变。

1. 1 肾络的概念及其功能 经脉系统按运行气血 不同分![]() 经气环流系统”

经气环流系统”![]() 心脉血液循环系统”[1]。

心脉血液循环系统”[1]。

“ 经气环流系统”末端的网络分支为气络“,心脉血 液循环系统”末端的网络分支为脉络。前者运行经 气,后者运行血液,从而形成遍布全身的网络系统。 循行于肾中的络脉也包括气络和脉络两部分。

中医学“ 脉”既是“ 心脉血液循环系统”的主要 组成部分,又是与脑、髓、骨、胆、女子胞并列的独立 实体脏器,《 内经》称![]() 奇恒之府”。中医学

奇恒之府”。中医学![]() 脉” 在解剖形态上与西医学血管具有同一性,运行血液 的脉相当于人体的大血管,从脉依次别出的脉络则 相当于中小血管、微血管包括微循环,但气血相关 的中医理论特色赋予其更丰富的内涵[3] 。西医学认 为,肾小球毛细血管来自于肾动脉的分支,各分支 形成的毛细血管袢,与肾络的结构特点相似,同时 末端孙络间缠袢构成的循环通路成为津血互换的 结构基础。因此,从结构上看,肾小球中的毛细血管 符合络病学说中脉络的概念。

脉” 在解剖形态上与西医学血管具有同一性,运行血液 的脉相当于人体的大血管,从脉依次别出的脉络则 相当于中小血管、微血管包括微循环,但气血相关 的中医理论特色赋予其更丰富的内涵[3] 。西医学认 为,肾小球毛细血管来自于肾动脉的分支,各分支 形成的毛细血管袢,与肾络的结构特点相似,同时 末端孙络间缠袢构成的循环通路成为津血互换的 结构基础。因此,从结构上看,肾小球中的毛细血管 符合络病学说中脉络的概念。

肾中脉络在输布血液的同时,因其与其他脏腑 生理功能不同,而突出表现在津血互换、营养代谢 方面。津血同源而异流,二者通过孙络互渗互化,血 液通过络脉渗出脉外而为津液;津液经孙络渗入脉 内与血液化合。津血互换同时,血液中的营养物质 通过孙络弥散渗灌到脏腑组织,发挥濡润营养作 用,脉外的津液回渗到脉中的同时带走废物,完成 营养代谢的功能。肾脏作为人体主要的代谢器官, 肾小体类似一个过滤器,将毛细血管中的物质通过 滤过屏障滤入肾小囊,形成原尿。其选择性的滤过 血中水分和小分子物质,同时阻止血液中有形成分

和大分子滤出[4],与上述肾络的功能相符。

气络通过发挥温煦充养、防御卫护、信息传达、 调节控制作用以实现脏腑间信息传递与功能协调, 维持机体内外环境的稳态。气络与神经— 内分泌—免 疫( NEI) 网络具有高度相关性和内在一致性[5] 。神 经、内分泌、免疫三个系统通过各种神经递质、神经 肽、细胞因子、激素等进行信息交流,从而形成人体 稳态机制的多维立体网络结构。肾之气络包括内皮 素( ET)、一氧化氮( NO)、胰岛素样生长因子( IGF)、 转化生长因子( TGF)等物质,这些物质在 DN 发病 过程中发挥着协调人体脏腑和内外环境的作用。

1.2 从络病学说论治糖尿病肾病的病机

1.2. 1 气 阴两虚是糖尿病 肾病 的发病基础 消渴 病迁延日久,伤津耗气,五脏所伤,穷必及肾,导致 DN 的发生,因而探讨 DN 病机需结合糖尿病进行。 消渴虽有上、中、下之分,实皆与脾有关。脾运化、布 散功能失常,难以散精至肺,肺受燥热所伤,则见口

渴多饮;脾失健运,难为胃行其津液,四肢肌肉失于 充养,形体 日渐消瘦;脾虚 日久累及肾元,肾失固 摄,则水谷精微下泄,尿多且甜。可见三消皆与脾的 病理变化有关[6] 。 脾失转输之因素,以气阴两虚在 临床最常见,表现为乏力倦怠、口渴多饮、消瘦、多 尿等。临床观察显示,在早期 DN 患者中,气阴两虚 型占总体患者的 71.26%[7]。可见气阴两虚引起的脾 之转输失常导致的水谷输布和利用上的不平衡及 代谢紊乱状态是消渴病根本的病理变化,也是 DN 的发病基础。

1.2.2 络脉瘀阻、津凝痰聚是糖尿病肾病的主要病 理环节 气为血之帅,气行则血行,气滞则血瘀。血 能在络脉中正常运行,主要依靠气的推动作用。络 体细小迂曲的结构特点决定气血环流缓慢。气虚鼓 动无力则易滞易瘀;阴虚津亏液少,络脉涸涩;阴虚 燥热,耗津灼液,血液枯涩,瘀血内生。津液的正常 代谢亦需借助气的推动作用,气虚不能推动津液的 运行,或瘀血阻滞络脉,津血不能正常互换,或阴虚 不能制火,虚火炼液成痰,均可引起津液的输布代 谢失常,化为痰浊阻滞络脉。津血同源,痰瘀相关, 二者既是病理产物,又作为新的致病因素,相互影 响、转化,胶结阻于肾之络脉, 导致肾络自身功能失 调;同时络脉病变也会影响津血的运行,加快痰瘀 的化生,痰、瘀、络三者相互影响加速本病的发生发

![]() 。

。

1.2.3 络息成积是糖尿病 肾病主要病理 改变 络 息成积是邪气稽留络脉,络脉瘀阻或瘀塞,瘀血与 痰浊凝聚而形成的病变。《 灵枢·百病始生》论![]() 虚 邪之中人也,始于皮肤……留着于脉,稽留而不去, 息而成积。或著孙脉,或著络脉,或著经脉”,指出邪 气久聚络脉,稽留不去,息而成积的病理变化。又说

虚 邪之中人也,始于皮肤……留着于脉,稽留而不去, 息而成积。或著孙脉,或著络脉,或著经脉”,指出邪 气久聚络脉,稽留不去,息而成积的病理变化。又说

“ 肠胃之络伤,则血溢于肠外,肠外有寒汁沫与血相 搏,则并合凝聚不得散而积成亦”,明确指出癥积乃 由凝血不散与津液涩渗著而形成。此外《 难经·五十 五难》 论述了邪入五脏阴络留而成积的病变类型

“ 肝之积,名曰肥气……心之积,名曰伏梁……脾之 积,名曰痞气……肺之积,名曰息贲…… 肾之积,名 曰贲豚”。上述记载了脏器络脉瘀滞积聚成形,在外 扪而可及的病理性扩大,其中包括发生在脏腑组织 内的占位性病变,也包括由于络病引起的继发性病 理改变[ 1]。

瘀血痰浊凝聚蕴结阻滞肾络,产生肾脏组织继 发性的病理改变,即络息成积的病机变化。络外、络 周之变又反过来影响络脉,从而形成恶性循环。西 医学认为,DN 的主要病理改变既包括正常细胞外 基质( ECM)成分增加,也包括其调控机制失常。随 病变加重,系膜区明显扩大,大量增生的 ECM和增 厚的基底膜( GBM)压迫毛细血管腔,最终导致结节 性增生与弥漫性肾小球硬化。这与肾络病变引起的 络息成积的继发病理变化是一致的。

2 通肾络治疗糖尿病肾病的相关实验研究

针对上述 DN 病机,依![]() 络以通为用”原则,确

络以通为用”原则,确 ![]() 益气养阴、祛瘀化痰、通络消积”治疗大法,并研 制出治疗 DN 的基础治疗方药

益气养阴、祛瘀化痰、通络消积”治疗大法,并研 制出治疗 DN 的基础治疗方药![]() 通肾络胶囊”。 在理论探讨的基础上,对通肾络胶囊治疗 DN 的药 效及机制研究从在体和离体两方面进行深入的探 讨。

通肾络胶囊”。 在理论探讨的基础上,对通肾络胶囊治疗 DN 的药 效及机制研究从在体和离体两方面进行深入的探 讨。

2. 1 对糖尿病肾病大鼠肾脏功能的保护作用 采 用单侧肾脏切除并腹腔注射链脲佐菌素( STZ) 的方 法复制 DN 大鼠模型,模型动物在术后恢复 2 周,空 腹注射 STZ 60 mg/kg,72 h 后空腹血糖( FBG) 显著 升高( 16.7~33.3 mmol/L),出现多饮、多食、多尿,消 瘦,精神委靡,反应迟钝,毛竖无光,呈弓背体等体 征,其体重、饮食量、饮水量、尿量与假手术组( 仅切

开皮肤和肌层,未切除肾脏) 比较具有显著性差异 ( P < 0.05 或 P < 0.01) 。经通肾络胶囊、缬沙坦和糖 适平( 格列喹酮)治疗 8 周,动态观察各组 FBG,显 示给药 8 周通肾络和糖适平均可起到降低 FBG 的 作用,两组比较无显著性差异;同时还可降低血中 糖化血红蛋白( HblAc)含量,从导致 DN 的最初环节 即高血糖方面抑制了 DN 的发展进程。在对肾脏功 能的保护方面,通肾络可显著减少尿蛋白和尿微量 白蛋白的排泄;提高肌酐清除率的水平,与临床上 治疗 DN 常用的血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂代表药缬 沙坦比较无显著性差异;在降低肾脏系数,减轻肾 脏的肥大程度方面优于缬沙坦和喹酮类代表药物 糖适平,有效地改善了 DN 大鼠肾脏的功能。通过光 镜 HE 染色和 Masson 染色及透射电镜观察显示,通

肾络可显著减轻 DN 大鼠肾脏组织基底膜的厚度, 减轻肾小球病理改变,与阳性对照药比较无显著性 差异,起到了对 DN 大鼠肾脏良好的保护作用[8] 。 2.2 对细胞外基质成分及调控机制的影响 ECM 是系膜区围绕系膜细胞的一种非弥散性的固相介 质,为组织、器官甚至整个机体的完整提供力学支 持,并调节系膜的增生和分泌各种活性物质。肾小 球 ECM积聚是引起肾小球系膜区扩张、毛细血管 GBM 增厚,从而成为引起 DN 的主要病理基础。

ECM主要由胶原、蛋白多糖、糖蛋白等物质组成,高 糖环境下肾小球 ECM 代谢紊乱所引起的 ECM 合 成增加和( 或) 降解减少并导致其过度积聚是发生 DN 的主要病理机制。其中糖代谢异常导致葡萄糖 转运蛋白( GLUTs)高表达,使得细胞摄入葡萄糖增 加,继发蛋白激酶 C( PKC) 通路激活成为 DN 重要 的发病机制。研究发现,基质金属蛋白酶( MMPs)在 多数组织 ECM 降解中发挥重要作用,它能够降解 至少一种成分 ECM,其活性能被组织型 MMPs 抑制 剂( TIMPs) 以高亲和力结合而被抑制[9]。转化生长因 子 β1 ( TGF- β1) 通过与细胞膜上特异性 Ⅱ 型受体 ( T βRⅡ)结合可直接促进 ECM成分增加,也可通过 抑制 MMPs 的表达,促进 TIMPs 的表达,间接发挥 促进 ECM合成,抑制其降解的作用[ 10];同时可诱导 GLUT mRNA 表达,通过多个途径促进 ECM积聚[9]。

肾小球的三种固有细胞均能产生 ECM,其中以 肾小球系膜细胞为最强。离体实验显示,10%通肾络 含药血清对正常状态下大鼠肾小球系膜细胞作用

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

72 h 时对细胞增殖的抑制明显,且呈一定的量效、 时效关系;通过流式细胞术进一步观察通肾络含药 血清可使 G0/G1 期细胞数增多,S 期细胞比例降低, 增殖指数( PI)下降,从而抑制其增殖;通过流式细胞 术和 TUNEL 不同方法证实通肾络含药血清可促进 大鼠肾小球系膜细胞的凋亡,提高高糖状态下系膜 细胞的低凋亡率[ 11] 。体外实验显示,通肾络通过抑 制介导葡萄糖转运的葡萄糖转运蛋白- 1( GLUT- 1) 的表达,降低高糖引发的 PKC 通路中 PKC 的表达, 升高 PKCβⅡ受体的表达,起到抑制 PKC 通路激活 进而抑制 ECM合成的作用。通肾络胶囊通过直接 抑制在体动物及高糖状态下肾小球系膜细胞 ECM 主要成分的Ⅳ型胶原( Ⅳ- C)、纤维连接蛋白( FN)、 层粘连蛋白( LN) 的表达,升高促 ECM 分解的基质 金属蛋白酶- 2( MMP- 2)、降低抑制 ECM 分解的基 质金属蛋白酶抑制剂- ![]() TIMP- 2)的表达,间接发挥 促 ECM 分解的作用[8] , 且通肾络对于提高 MMP- 2 mRNA 转录水平作用优于缬沙坦[ 12] 。 同时,通肾络 通过降低 TGF- β1 及其 T βRⅡ 的表达,从多途径抑 制 ECM合成,促进其分解,其作用优于缬沙坦及格 列喹酮[ 13]。

TIMP- 2)的表达,间接发挥 促 ECM 分解的作用[8] , 且通肾络对于提高 MMP- 2 mRNA 转录水平作用优于缬沙坦[ 12] 。 同时,通肾络 通过降低 TGF- β1 及其 T βRⅡ 的表达,从多途径抑 制 ECM合成,促进其分解,其作用优于缬沙坦及格 列喹酮[ 13]。

通肾络胶囊的上述作用机制初步阐明了络息 成积与 ECM成分及调控机制之间的相关性,从而 反证了通肾络胶囊组方的科学性,为其进一步应用 于临床提供了实验依据,并佐证了络病学说的科学 价值。

|

参考文献: [ 1] 吴以岭.络病学[ M] .北京:中国科学技术出版社,2004:3-4,77- 78, 85- 112.

[ 2] 吴以岭. 中医络病学说与三维立体网络系统[ J] . 中医杂志,2003, 4

[ 3] 吴以岭“. 脉络- 血管系统”相关性探讨[ J] . 中医杂志,2007,4 5-8. [ 4] 夏同礼.现代泌尿病理学[ M] .北京:人民卫生出版社,2002 : 15- 22. [ 5] 吴以岭.气络-NEI 网络相关性探析[ J] . 中医杂志,2005,46( 10): 723- 726. [ 6] 吴以岭.消渴病从脾论治探讨[ J] . 中医杂志,2002,43(6):410-411. [ 7] 杨霓芝,李芳,徐大基,等.糖尿病肾病分期辨证治疗的探讨[ J] .辽 宁中医杂志,1999,26 (1) : 35- 37. [ 8] 吴以岭,魏聪,贾振华,等.通肾络胶囊对糖尿病肾病大鼠肾脏细胞 外基质调控机制的影响[ A]/吴以岭.络病学基础与临床研究[ M] . 北京:中国科学技术出版社,2006:250- 253. [ 9] FornoniA,StrikerLJ,Zheng F,etal.Reversibility ofglucose- induced changes in messangial cell extracellu lar matrix depends on the genetic background[ J] .Diabetes,2002,51(2) :499- 505.

[ 10] Isono M,MogyorósiA,Han DC,etal. Stimulation ofTGF-beta type II receptorby high glucose in mouse messangial cells and in diabetic kidne [ 11] 朱昭明,吴以岭.通肾络 1 号方对高糖状态下大鼠肾小球系膜细胞 增殖以及凋亡的影响[ A] /吴以岭.络病学基础与临床研究[ M] . 北京:中国科学技术出版社,2006:258- 261.

[ 12] 朱昭明,杨素琴,吴以岭.通肾络 1 号方对高糖状态下大鼠肾小球 系膜细胞金属蛋白酶 2 及其抑制物 2 mRNA影响的研究[ J] .中国 中医基础医学杂志,2006,1 [ 13] 魏聪,吴以岭,王宏涛,等.通肾络胶囊对糖尿病肾病大鼠肾脏转化 生长因子- β1及其Ⅱ型受体表达的影响[ A] /吴以岭.络病学基 础与临床研究[ M] .北京:中国科学技术出版社,2006:254- 257. |

|

编辑:白玉金 |

|

收稿日期:2007- 05- 28 |

Treatm ent of Diab etic Nephropathy from Collateral Disease Theory and Its R e lated Experim enta l R esearch

WU Yi- ling1 WEI Cong1 JIA Zhen-hua1 FENG Shu-wen1

GAO Huai- lin1 YUAN Guo- qiang1 ZHU Zhao-ming2

1. Yiling Medical Institute of Hebe i 2. Yiling Hospital Afiliated to Hebe i Medical University

ABSTRACT Applying collateral disease theory to investigate the pathogenesis of diabetic nephropathy in traditional Chinese medic ine, it is illuminated that defic iency of both q i and yin is the pathological basis of diabetic nephropathy (DN), collaterals blocked by phlegm- stasis is the major pathological factor, and masses developed from obstruction of collaterals is the main patho- logical change. So the therapeutic method for DN is established as supplementing q i and nourishing yin, removing blood stasis and resolving phlegm, expelling masses to dredge collaterals, with which “ Tongshenluo Capsule ”is formulated. The experiments indicate that“ Tongshenluo Capsule ”protect renal function, and has remarkable regulational efect on the components of extracel- lu lar matrix (ECM) in DN rats. And it is also illuminated that there is correlation between the pathological change of masses de- veloped from obstruction of collaterals and the composition and control mechanism of ECM in the primary theoretical and experi- mental researches.

KEY WORDS Diabetic nephropathy;collateral disease theory“;Tongshenluo Capsule ”