络病学说形成与发展的三个里程碑(二)

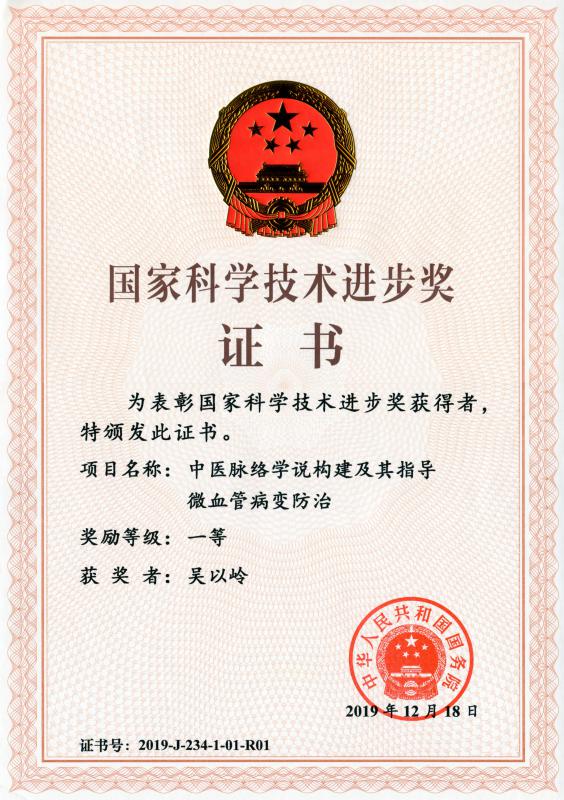

吴以岭

【关键词】 络病学说;理论研究;发展史

【中图分类号】 R 244.1 【文献标识码】 A 【文章编号】 1671-6450(2004)03-0149-03

2 《伤寒杂病论》奠定了络病证治基础

东汉张仲景“勤求古训, 博采众方, 撰用《素问》、 《九卷》、《八十一难经》、《阴阳大论》、《胎胪药录》, 并 平脉辨证”, 在充分吸收《内经》、《难经》等论著学术 思想的基础上撰《伤寒杂病论》, 成为中医学临床证 治的奠基之作。 该书将经络学说、脏腑理论等与临

床实践相结合, 首创六经辨证和脏腑辨证, 并建立了 较为完整的理法方药辨治体系, 络病证治思想也在

书中初露端倪, 其络病治疗方药为后世医家所推崇。

仲景《伤寒论》重点论述外感伤寒病的辨证论 治,《金匮要略》侧重内科杂病证治, 但欲窥仲景学术 思想全貌, 则应把本来是一部《伤寒杂病论》而被后 世人为分开的《伤寒论》、《金匮要略》合参共斟, 才能 得其更深刻的理论内蕴。 关于《伤寒杂病论》的辨证 论治总纲, 著名中医学家潘澄濂认为《金匮要略》首 篇《脏腑经络先后病脉篇》:“大有概论或绪言风格, 应列为两书(《金匮要略》与《伤寒论》)之冠, 应是两 书的总论”, 我们认为这种分析是正确的。 确实, 仔 细玩味、深入探析《脏腑经络先后病脉篇》之篇名, 深 感仲景临床辨证论治的学术思想已涵盖在内。

《金匮要略》首篇《脏腑经络先后病脉篇》着重阐 发了“经络受邪入脏腑”等脏腑经络先后病的传变规 律:脏腑经络是人体生理活动的中心, 人体机能活动 的异常也必然以脏腑经络为主, 一脏有病(先病),可 传入他脏(后病),一经有病(先病), 可传入他经(后 病), 经络受邪, 可传入脏腑, 脏腑病变, 也可反映于 经络。从篇名分析, 脏腑经络是空间概念, 概指人体

内外深浅不同的病变部位, 任何疾病的发生皆离不 开脏腑经络;先后是时间概念, 指疾病发生发展的先 后过程, 恩格斯指出:“一切存在的基本形式是空间 和时间, 时间以外的存在和空间以外的存在, 同样是

作者单位:050035 河北医科大学医药研究院 河北以岭医药研

非常荒诞的事情”。 由此可见,《伤寒杂病论》对疾病 的认识符合现代科学的思维方法, 从空间和时间统

一的角度辩证地认识疾病的发生发展过程。

篇名也提示, 张仲景在继承《内经》、《难经》等前 人学术理论的基础上, 创立“脏腑辨证”、“六经辨 证”,“络病证治”作为内伤疑难杂病的辨证论治方法 也初露端倪, 并制定了络病治疗的著名方药, 开创了 络病治疗用药的先河。

毋庸讳言, 仲景关于“络病证治”的论述尚不完 善, 但治疗络病的方药, 特别是虫类入络的应用一直 受到后世医家的推崇。在《金匮要略》18 首化瘀方

剂中, 其中大黄![]() 虫丸、鳖甲煎丸、抵当汤、下瘀血 汤、土瓜根散等 6 方应用动物药, 特别是虫类活血化 瘀通络药。 叶天士对仲景虫类通络药物的应用给予 了极高评价:“结聚血分成形, 仲景有缓攻通络方法 可宗”,“鳖甲煎丸方中大意取用虫药有四, 意谓飞者 升, 走者降, 灵动迅速, 追拔沉混气血之邪”。 同时叶 天士指出通络治疗之独特作用,“考仲景于劳伤血痹 诸法, 其通络方法, 每取虫蚁迅速飞走诸灵, 俾飞者 升, 走者降, 血无凝著, 气可宣通, 与攻积除坚, 徒入 脏腑者有间”, 指出络病治疗和一般活血化瘀、攻积 除坚之不同, 从而突出强调了络病辨证及通络治疗 的独特临床价值。 仲景旋覆花汤被后世尊为治络病 祖方, 该方治“肝着, 其人常欲蹈其胸上, 先未苦时, 但欲饮热”,“常欲蹈其胸上”是形容胸中窒闷难忍之 状, 颇类今天之冠心病胸闷窒闷状况, 乃络脉瘀滞不 通而致, 治以辛通络瘀的旋覆花汤, 方中旋覆花苦降 辛开, 下气祛痰, 又能温通络脉, 葱辛温, 通阳散寒,

虫丸、鳖甲煎丸、抵当汤、下瘀血 汤、土瓜根散等 6 方应用动物药, 特别是虫类活血化 瘀通络药。 叶天士对仲景虫类通络药物的应用给予 了极高评价:“结聚血分成形, 仲景有缓攻通络方法 可宗”,“鳖甲煎丸方中大意取用虫药有四, 意谓飞者 升, 走者降, 灵动迅速, 追拔沉混气血之邪”。 同时叶 天士指出通络治疗之独特作用,“考仲景于劳伤血痹 诸法, 其通络方法, 每取虫蚁迅速飞走诸灵, 俾飞者 升, 走者降, 血无凝著, 气可宣通, 与攻积除坚, 徒入 脏腑者有间”, 指出络病治疗和一般活血化瘀、攻积 除坚之不同, 从而突出强调了络病辨证及通络治疗 的独特临床价值。 仲景旋覆花汤被后世尊为治络病 祖方, 该方治“肝着, 其人常欲蹈其胸上, 先未苦时, 但欲饮热”,“常欲蹈其胸上”是形容胸中窒闷难忍之 状, 颇类今天之冠心病胸闷窒闷状况, 乃络脉瘀滞不 通而致, 治以辛通络瘀的旋覆花汤, 方中旋覆花苦降 辛开, 下气祛痰, 又能温通络脉, 葱辛温, 通阳散寒,

行气散结;新绛, 活血通络, 清代叶天士认为:“新绛 一方, 乃络方耳。”近代曹颖甫《金匮发微》亦认为: “新绛以通络”。该方用药体现辛温通络、活血通络、 祛痰通络皆为后世治络病所常用, 合以前面所述虫 药通络, 已具络病治法用药之梗概。

![]() 究院

究院

![]()

· 150 · 疑难病杂志 2004 年 6 月第 3 卷第 3 期 C hin J Dific and Compl Cas, June 2004, Vol.3 No.3

肝着等内伤疑难杂病, 其“络病证治”与“脏腑辨证”、 “六经辨证”同样具有重要的学术价值, 尤其是对多

种现代难治性疾病治疗具有极其重要的指导意义。 或许是由于仲景《伤寒杂病论》年代久远, 内容

散失,“络病证治”论述尚欠完善, 加之络脉不象十二 经脉那样具有明确的起始部位和循行路线, 络脉庞 大繁杂, 难以把握运用, 仲景之后很长的历史时期 内, 络病学说未有重大发展。 汉后唐宋元明千余年 间虽偶有论及, 但无重大突破与进展。 无怪乎清初 名医喻嘉言感叹:“十二经脉, 前贤论之详矣, 而络脉 则未之及, 亦缺典也。”叶天士疾呼:“遍阅医药, 未尝 说及络病”,“医者不知治络之法, 则愈究愈穷矣。”

3 清代叶天士发展络病学说

清代是中医学发展史上又一高潮, 温病学说的 崛起极大丰富了外感热性病的治疗, 对内伤疑难杂 病治疗具有极高学术与临床价值的络病学说又受到 重视和研究, 并作出了重大发展。清初名医喻嘉言 著《医门法律 ·络脉论》言:“十二经生十二络, 十二络 生一百八十系络, 系络分枝为一百八十缠络, 缠络分 枝连系三万四千孙络, 孙络之间有缠绊。”把由十二 经分出的络脉逐层细化分为络-系络-缠络-孙 络, 并指出孙络之间有相互络合气血交换的缠绊, 从 而在《内经》基础上进一步明确指出了络脉分层细 化, 在人体的分布更广泛、更微细, 无微不至, 无处不 在, 对认识络脉及其在生命活动中的重要作用具有 重要指导意义。

清代名医叶天士为温病大家, 亦擅长内伤杂病, 创建温病卫气营血辨证, 形成继仲景《伤寒论》之后 外感温热病的重大学术发展, 内伤杂病治疗则承《内

经》络病之说, 仲景“络病证治”用药经验, 提出“久病 入络”、“久痛入络”之千古名论, 从而标志着络病学 说已形成中医学重要的病机学说, 叶天士所创辛味 通络、虫类通络、络虚通补等治法用药, 使仲景治络 法药更为系统, 其络病治疗常用于中风、痹证、![]() 积 等内伤疑难杂病, 其温病卫气营血辨证论治显然也 吸取了络病学说的学术思想, 从而使络病学说成为 指导内伤疑难杂病和外感重症辨证治疗的重要学术 理论, 使络病学说的发展取得重大突破与进展。

积 等内伤疑难杂病, 其温病卫气营血辨证论治显然也 吸取了络病学说的学术思想, 从而使络病学说成为 指导内伤疑难杂病和外感重症辨证治疗的重要学术 理论, 使络病学说的发展取得重大突破与进展。

3.1 提出“久病入络”、“久痛入络”, 成为内伤疑难 杂病病机概念

叶天士提出“久病入络”、“久痛入络”, 认为邪气 袭人后, 其传变途径“由经脉继及络脉”, 又说“大凡 经主气, 络主血, 久病血瘀”,“初病气结在经, 久则血

了多种内伤杂病随着病程的发展, 病邪由经入络、由 气及血、由功能性病变发展为器质性病变的慢性病 理过程。 叶天士又指出络病的种种成因, 如“血伤之 络”、“瘀热入络”、“痰火阻络”、“内风袭络”、“阴邪聚 络”,“寒邪入络”等, 日久可导致疼痛、![]() 积、痹证等 多种疾病。通过叶天士所论可以看出, 络脉病变是 广泛存在于多种内伤疑难杂病的病理演变过程, 而 且随着病程的延长, 络病更痼结难解, 治疗更为困 难, 因而深入探析“久病入络”、“久痛入络”病机学说 的学术思想, 对认识日久不愈的多种现代难治性疾 病有着重要的指导意义。

积、痹证等 多种疾病。通过叶天士所论可以看出, 络脉病变是 广泛存在于多种内伤疑难杂病的病理演变过程, 而 且随着病程的延长, 络病更痼结难解, 治疗更为困 难, 因而深入探析“久病入络”、“久痛入络”病机学说 的学术思想, 对认识日久不愈的多种现代难治性疾 病有着重要的指导意义。

3.2 将络病理论用于温热病, 创建卫气营血辨证 体系

归纳叶天士所论, 络病“久”、“暂”是相对概念, 对病程较短的外感热性病而言, 病邪在卫分气分不 解, 入营入血病程加长, 亦属“久”的概念。 叶天士将 其络病论治的思想延伸到外感温热病, 从而创建了 “卫气营血”辨证论治体系, 形成《内经》、仲景之后又 一重大学术发展。 叶天士阐述温热病的传变, 大致

分为卫气营血 4 个阶段, 所谓“肺主气属卫, 心主血 属营”(《温热经纬》),“卫之后方言气, 营之后方言 血”(《临证指南医案》), 正是以“ 初病在气, 久必入

血”的病机理论为基础, 即将通常初见的“气”分证和 渐次出现的“血”分证更为精细地区分为卫、气、营、 血证, 这也说明温热病与杂病其病虽异, 其理实同。 如叶天士所说的“温热时疠, 上行气分, 而渐及于血 分”(《临证指南医案》), 即温热病“初病在气, 久必入 血”的情况, 论暑热时说“暑热邪伤, 初在气分, 日多 不解, 渐入血分”(《周学海医学丛书 ·幼科要略》),说 明暑热之邪亦多由气入血;论疫疠时说:“吸及疫疠, 三焦皆受, 久则血分渐瘀”(《临证指南医案》),指出 疫疠之邪久延也可由气及血。

叶天士《外感温热篇》所云“ 温邪上受, 首先犯 肺, 逆传心包”, 阐述了外感温热病的传变途径, 结合 《临证指南医案·温热门》病例所载可以窥见叶天士 以络病阐述这种传变过程的论述,“ 吸入温邪, 鼻通 肺络, 逆传心包络中”。 对气分热邪充斥三焦, 由经 入络, 由气入血的传变过程, 叶天士也作了阐述:“夫 热邪, 湿邪, 皆气也, 由募原分布三焦, 营卫不主循

环, 升降清浊失司, 邪属无形, 先着气分 … …但无形 之邪久延必致有形, 由气入血, 一定理也。”

上述可见, 叶天士“卫气营血”辨证体系的建立 是自秦汉之后直至清代才出现的一次最重大的学术

伤入络”,“经年宿病, 病必在络”。![]() 叶天士所论提出

叶天士所论提出 ![]() 发展成果, 正是在继承仲 景《伤寒论》“太阳温病”、

发展成果, 正是在继承仲 景《伤寒论》“太阳温病”、![]()

![]()

![]()

![]() 疑难病杂志 2004 年 6 月第 3 卷第 3 期 Chin J Dific and C ompl Cas, June 2004, Vol.3No.3 · 151 ·

疑难病杂志 2004 年 6 月第 3 卷第 3 期 Chin J Dific and C ompl Cas, June 2004, Vol.3No.3 · 151 ·

“阳明经证”基础上, 引用络病由气入血的发病理论 而形成的, 足见络病理论的发扬光大对中医学术自 身理论体系的发展具有不可估量的重大意义。

3.3 记载络病表现, 发展络病治法用药

叶天士医案中记载了络病常见病证, 如![]() 积、痹 证、中风、虚劳、痛证等, 同时记述了种种络病表现, 有不少学者进行了归纳整理, 叶天士所载络病表现 为后人更深入认识络病有较大帮助。

积、痹 证、中风、虚劳、痛证等, 同时记述了种种络病表现, 有不少学者进行了归纳整理, 叶天士所载络病表现 为后人更深入认识络病有较大帮助。

叶天士在继承仲景络病用药的基础上, 发展了 络病治法及用药。针对“诸医家不分经络”、“医者不 知治络之法, 则愈究愈穷”的状况, 叶天士提出经络 当分别论治, 并创立诸多治络之法。 叶天士认为, 治 疗络病须分寒热、虚实、浅深, 如《临证指南医案》指 出“络中气血, 寒热虚实, 稍有留邪, 皆能致痛”。 而 通络之法, 又有许多类型, 临床应辩证地运用通络之 法。 因为络病常致瘀凝, 故有医者认为活血理气为 治疗络病之大法, 但叶天士认为“理气逐血, 总之未 能讲究络病功夫”, 故不能千篇一律地使用活血通络 药, 将通络法与单纯活血化瘀法区别开来。 叶天士 根据《内经》“辛甘发散为阳”的论点, 利用辛味药的 宣通行散作用疏通痹阻不通的络脉, 提出“络以辛为

泄”的著名论点, 创“辛味通络之大法”治疗络病, 对 后世极具影响。 具体而言, 属实者宜攻之, 有辛温通 络、辛润通络、辛香通络、虫蚁通络的不同;属虚者, 叶天士提出“大凡络虚, 通补最宜”, 又有辛甘通补与 滋润通补的区别。

叶天士络病治法及用药广泛运用于临床多种病 证, 分析其药物运用, 一方面是通络药物, 即具有入 络专长的药物, 如辛味入络、虫药入络等;另一方面 注意在辨证论治基础上配伍通络药, 即通络治疗和 其他治疗的组合。

叶天士外感温热病卫气营血辨证及内伤杂病注 重络病治疗的学术思想对清代医家产生了巨大影 响, 吴鞠通倡导三焦辨证, 与卫气营血辨证相辅相 成, 经纬交错, 形成完整的温病学辨证论治体系。其 温病治疗亦吸取了叶天士络病治疗学术思想, 重视 时邪入络, 丰富了外感温热病注重络病治疗的学术 思想, 对多种外感重症特别是严重感染性疾病的治 疗具有重要临床价值。

此后医家虽不乏善陈, 屡有验案, 但总的看来叶 天士之后络病学说并无大的突破与发展, 叶天士批

评“医家不识络病”的状况并未得到很大的改观, 使

肇始于《内经》, 倡用于仲景, 发展于叶天士的络病学 说这一重大中医学理论并未得到历代医家的充分重 视与研究, 也未形成系统完整的学说, 因而未能在中 医学理论体系中占有其应有的学术地位, 究其原因, 恐与络脉与十二经脉不同, 未有明显的起止循行部 位, 庞大繁杂, 难以把握运用, 造成历史上的“重经轻 络”现象有关, 使这一对内伤疑难杂病和外感重症都 具有极其重要临床指导意义的重大学术理论未能伴 随着中医学的历史进程而发展起来, 这不能不说是 一个历史的遗憾。

近年来, 由于运用络病学说治疗心脑血管病取 得显著成效, 特别是络病学说代表方药通心络胶囊 研制成功并广泛运用于临床, 引起学术界的重视并 形成近年中医学术研究的热点和焦点。不少医家对 络病学说中医文献进行了整理研究, 并结合经络实 质和临床研究提出一些创新观点, 促进络病理论研

究向系统完整的学说体系发展, 也促进了络病学说

的临床运用和实验进展。 (续完)

(收稿日期:2004 04 02)

·书 讯·

《癌基因 ·抑癌基因 ·肿瘤相关基因》

随着分子生物学技术的飞速发展, 已发现与肿瘤发生、发展有关的基因越来越多, 癌基因和抑癌基因的内涵 也在不断扩展。 现在认为, 参与调节细胞生长、分化、衰老、死亡, DNA 损伤、修复, 维持染色体和基因稳定性的基 因, 当其表达失衡或时空不当时均可促进肿瘤的发生和发展, 故本书除包括经典的癌基因和抑癌基因外, 也包括 了其他与肿瘤发生、发展、化疗耐药相关的基因, 统称为肿瘤相关基因。 全书共收录基因 300 余 个, 并将其按照在 细胞生长、信号转导、DNA 复制、修复、转录、表达中的功能重新分类。 此外, 还增加了癌基因、抑癌基因概要, 有关 研究技术方法介绍以及术语词条汇编等内容。

本书由西安交通大学生命科学院司履生教授任主编、西安交通大学第 一医院李旭教授任副主编, 由陕西科学

技术出版社出版。 精装大 16K, 782 页。 适用于医学生、研究生、初级研究工作者以及临床医师。 每本定价 85 元

![]() (含邮资)。欲购者请汇款至:7 10061

(含邮资)。欲购者请汇款至:7 10061 ![]() 西安交通大学第

西安交通大学第![]() 一医院分子 中心

一医院分子 中心 ![]() 尤元义。

尤元义。![]() 联系电话:029-85323528。

联系电话:029-85323528。